Лариса Мангупли

Воспоминания об отце

Дверь открылась, и в класс вошёл историк:

– Здравствуйте, дети!

Мгновенно, как по команде, все тридцать мальчиков поднялись со своих мест:

– Здравствуйте, господин учитель! – дружно, в один голос отчеканили дети.

– Прошу садиться. Сегодня начнём урок с повторения. Та - а - к, – протянул он лукаво и, аккуратно поправив пенсне, окинул взглядом последние ряды. Явно выискивал кого-то конкретно.

Мальчики знали манеру своего учителя. Каким-то странным образом этот коротышка с острой седой бородкой умудрялся найти и вызвать к доске именно того, кто не выучил урок или не знал ответа на вопрос. Особенно остро чувствовал это ершистый заводила, восьмилетний Исаак. А так как он не любил учиться и нередко прогуливал занятия, то и чаще других получал самую низкую оценку. А бывало – что и удары указкой по рукам. Стараясь избегать неприятностей, после которых непременно вызывали отца в школу, он прятался за спинами одноклассников, чтобы не попадаться на глаза господину учителю.

– Та - а - к, – привычно пропел историк, – кто там у нас сегодня отвечает? Ага! Вот Вы, Бакши, – он ехидно улыбнулся и направил в сторону Исаака свою металлическую блестящую указку. Мальчишке показалось, что это вовсе и не указка, а стрела, которая вот-вот пронзит всё его беспомощное существо. «Ну, надо же, – досадует он, – так нормально спрятался за толстяком Борькой, и на тебе! Насквозь что ли видит?»

Он нехотя встал, вышел из-за парты и, залившись краской от стыда, готовый сквозь землю провалиться и заведомо зная, что снова схлопочет единицу, лениво побрёл к доске.

– Ну, что, юноша, – улыбнулся историк и, пробежав лукавым взглядом по рядам, как-то язвительно спросил, – Не изволите ли объяснить нам, что такое «летопись»?

– Летопись, господин учитель? – переспросил Исаак и, не веря в то, что ответит правильно, отчеканил, – Летопись – это запись событий по годам.

Учитель от удивления развёл руки:

– Садитесь, Бакши. Порадовали меня сегодня. Ставлю вам пять с плюсом!

… И это была едва ли не единственная пятерка в его тяжкой школьной жизни. Не давалась ему учёба, не любил он эти бесконечные зубрёжки. Стихи, что задавали учить наизусть, никак не «хотели» задерживаться на полочках его мальчишеской памяти. В голове от такого напряжения создавался полный хаос.

Вообще-то, в семье моего деда Якова Бакши, как и во всех патриархальных крымчакских семьях, к образованию детей относились серьёзно. Обучали даже девочек. Старшие сестры: Сарра и Джамле учились прекрасно, братья Ашер, Анисим и даже младшенький Давидка тоже старались не отставать. И только задира и непоседа Исаак подводил отца. За шесть лет учебы он окончил всего два класса. Зато всё, что касалось конкретного дела, например, умения крепко держать в руке молоток и точно ударять им по шляпке гвоздика, вощить нитку так, чтобы она без труда прошла в игольное ушко, схватывал моментально. Отец частенько огорчался, что сын – двоечник. Но что поделаешь? Зато руки правильно растут – все умеет, любое дело доверить ему можно. Да и за себя может постоять, близких не позволит обидеть. Только поручи ему какое-то ответственное дело, так он мигом всё уладит, всё устроит в лучшем виде -- тут можно даже не сомневаться. Значит, надо развивать именно эти способности сына. И профессионал-шапочник Яков отправил его учиться ремеслу, но не головные уборы шить, а обувь. Эта специальность с годами станет для братьев Бакши, Исаака и Давида, делом всей их жизни, будет кормить их и их семьи.

Папа любил повторять, что в детстве не хотел учиться, пропускал занятия, но и без дела не болтался. Его тянуло к мастеровым людям. Мог подолгу наблюдать, как сапожник прикладывает к ботинку набойку и ловко прибивает её маленькими гвоздиками, а потом лакирует края специальным инструментом. Увидит, что мальчишка интересуется, – даст в руки молоток, мол, пусть и сам попробует, а вдруг получится!.. Говорил папа об этом потому, что считал: учиться можно не только по учебникам. «Я вот, считай, неграмотный, – часто откровенничал он, – а поговорить могу с любым профессором».

И это было почти правдой. Помню, его мастерская («точка», как ее называли на фабрике индивидуального пошива и ремонта обуви), находилась у здания почтамта, рядом с главной площадью Керчи. Здесь кипела городская жизнь, и мне, тогда еще школьнице, казалось, что мой папа – в самом этом кипучем центре, центре всей жизни. В городе его знали многие. Шли мимо -- заглядывали к мастеру: «Доброго Вам здоровьица!». «Спасибо, дорогой! Заходи», – приглашал папа.

Исаак Бакши, ноябрь, 1951 г., Керчь.

И заходили. Кто-то, зная общительность и словоохотливость мастера, – просто поговорить, а кто-то – заодно проверить, крепко ли держится каблук, не нужен ли профилактический ремонт обуви: например, прибить подковку на набойку или на носок ботинка. Иной «дамочке» приходилось выслушать, мягко говоря, замечание, почему, мол, допустила до того, что набойка давно оторвалась и подошва уже стёрта? Ведь и починить сложнее, и такая работа дороже стоит. Заказчица извинялась, обещала впредь следить за обувью и благодарила за отличную работу.

Клиентов, добрых знакомых и друзей у папы становилось всё больше и больше. И с каждым он знал, о чем поговорить, кому и что посоветовать и о чём самому спросить. Например, о делах города и его проблемах он узнавал не из газет, а от своих клиентов и заказчиков. Всё городское начальство он, как говорится, знал в лицо, беседовал с ним на равных.

– А ты не беспокойся, – сказал как-то папа своему младшему двоюродному брату Яше, отслужившему в Армии. – Устроим тебя на работу. Ты вообще что умеешь? Ремеслу какому-то в армии своей научился? Может, слесарному, токарному, или какому другому делу?

– К сожалению, нет, не научился. Военному делу – да. Но в армии я был комсоргом.

Через несколько дней наш Яша уже возглавлял комсомольскую организацию труболитейного завода, где работало много молодёжи. А перед тем с ним долго беседовал первый секретарь горкома комсомола, который уважил папину просьбу и помог.

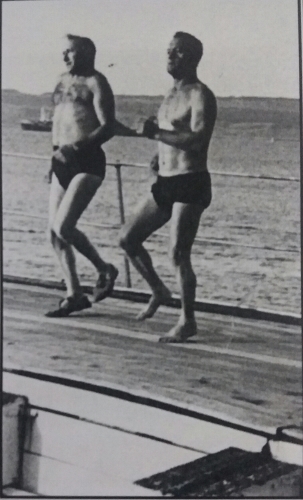

В моем семейном альбоме хранится любительская фотография. На ней папа запечатлён вместе с доктором Шурманом. Они занимаются утренней разминкой на водной станции. Несколько упражнений для разогрева – и ныряют в ледяную воду. «Моржи» любят говорить о том, как это замечательно поплавать в морозец, а потом растереться жестким полотенцем. Тело горит, кровь играет и -- настроение отличное на весь день. А отсюда и все положительные эмоции: работа – в радость, к людям – с любовью.

Исаак Бакши и доктор Леонид Шурман на водной станции, Керчь, 1960-е годы.

Когда что-то случалось с нами, детьми, папа водил нас не в поликлинику, а к своим знакомым врачам. Я до сих пор помню их: невропатолог Павел Панибратов, хирург Вольдемар Кениг, терапевт и лучший диагностик в городе Владимир Карпенко. Это были светила медицины, и папа очень гордился дружбой с ними, приглашал в гости «на чебуреки» или «на кубетэ». И они с радостью приходили. Папа разрезал арбуз «розочкой», как он говорил. Хотя это «произведение» скорее было похоже на тюльпан. Пел и аккомпанировал себе на мандолине. И очень любил в компании врачей повторять строки из «Евгения Онегина»: «Какое низкое коварство – полуживого забавлять. Ему подушки поправлять, печально подносить лекарство, вздыхать и думать про себя: когда уж чёрт возьмет тебя?..». Все дружно смеялись, а папа был очень доволен своим артистизмом.

Сам же он никогда не принимал никаких лекарств. Помню, ежемесячно приходила к нам участковый врач Вологодская и приносила несчётное количество таблеток. Объясняла, что диспансерный учет диктует свои законы, и что я, находясь на этом самом учёте, обязана принимать лекарство для профилактики, чтобы ревматизм не развился, чтобы простуда не брала, чтобы… Ещё много было разных «чтобы». Папа возвращался с работы, видел горку таблеток и, не раздумывая, выбрасывал их. Нет, не потому, что игнорировал врачей. Просто у него были свои убеждения на этот счёт. Уже с годами я стала понимать, как прав был папа, что не признавал излишеств ни в чём: ни в лечении, ни в одежде, ни в еде, и в том, что можно было отнести к роскоши… По утрам он обтирался мокрым полотенцем и делал зарядку, любил ходить пешком и ездить на велосипеде.

Эти «велопробеги» я хорошо помню. Кожевенник дядя Миша, у которого папа покупал кожу для обуви, жил в поселке Катерлез, километрах в десяти от Керчи. Папа усаживал меня на раму впереди себя, и мы отправлялись в деревню, дорога к которой пролегала через степь, золотую от цветущего подсолнуха, дурманящую ароматами полевых цветов. Двор такого знакомого мне дома был напоён запахом свежего сена. Тетя Нюся, жена кожевенника, всегда наливала мне баночку парного козьего молока и ждала, пока выпью всё, до донышка. «Это, детка, самое лучшее лекарство, – говорила она, – и никакие таблетки тебе не нужны». Папа шёл с дядей Мишей в сарай, где на бревенчатых стенах сушились натянутые на металлические скобы лоскутья кожи. Их запахи тоже стали для меня родными. Так же пахли заготовки для чувяк (женской обуви), которые папа шил дома, уже вернувшись после своей основной работы. Так пахли папины шершавые ладони. Так пахло и возле швейной машины марки «Зингер», на которой отстрачивала эти заготовки мама. А машина эта имела свою интересную историю. Когда наша семья эвакуировалась из оккупированной фашистами Керчи, всё, что осталось в доме, забрали соседи. Уже после освобождения города, когда семья вернулась домой, мама смогла найти и эту машину, благодаря которой в трудное послевоенное время удавалось прокормить семью, и ещё несколько вещей, дорогих как память о её родителях. Всё это соседи согласились вернуть за вознаграждение.

Как сейчас вижу: об угол тяжелого дубового обеденного стола, с которого убрана посуда и снята клеенка в клеточку, папа вытягивает края кожи – её толщина должна быть равномерной. А потом, подложив под кожу сапожную доску, вырезает подошву, аккуратно скользя острым ножом по краю картонного лекала. Он как-то по-особенному держит этот нож и, кажется, что налегает на него всей своей силой, напрягая крепкие руки и плечи. Порой представляется, что дай мне сейчас повторить этот процесс – и я с особой точностью воспроизведу его – настолько четко память сохранила каждое движение папиной руки. Помню, как сидя на своём стульчаке (это был деревянный остов низкой квадратной скамейки с сиденьем, сделанным из накрест натянутых крепких парусиновых лент), он зажимал между коленями верх и подошву своего будущего произведения, натирал воском специальную суровую нить (получалась дратва), продевал ее в две большие иглы с чуть загнутыми концами. Потом шилом прокалывал тонкую и толстую кожу, проталкивал в эти отверстия обе иглы навстречу друг другу, крепко затягивал узел – получался шов. И так повторялось, пока первый шов не встречался с последним. Затем изделие выворачивалось, натягивалось на колодку соответствующего размера. Папа точно знал, где и как надо простучать молоточком, чтобы форма обуви получилась идеальной.

Часто после занятий, а училась я в школе имени Желябова, в здании которой когда-то была женская гимназия, я шла не домой, а к папе. Постою, посмотрю, как ловко он работает, как будто играет со своими сапожными инструментами, расскажу о своих новостях… Папа гордился тем, что хорошо учусь, знаю наизусть много стихов и хорошо рисую, что участвую в школьных концертах. Он доверял мне во всём, никогда не проверял как я выполнила домашнее задание, не интересовался тем, как веду себя в школе. Моему доверчивому и немного наивному папе и в голову не приходило послушать то, о чём говорят на школьном родительском собрании. На классные и общешкольные родительские собрания приходила только мама. Как-то мы с ней решили подшутить над папой. Вернувшись после собрания по итогам учебного года, сказали, что, мол, о способностях детей теперь будут судить не только по их оценкам в табеле, но ещё и по способностям родителей. В частности – отцов. Для этого надо папе наизусть знать стихотворение Лермонтова «На смерть поэта». Тогда ребенка переведут в следующий класс. Папа, на удивление нам с мамой, дерзким выдумщицам, поверил в это. И… принялся учить: «Погиб поэт – невольник чести. Пал, оклеветанный молвой…».

Запоминание никак не удавалось, дальше первой строфы дело не шло. Не привыкший с детства к учебе, он ничего не мог с собой поделать. Злился, нервничал, не на шутку переживал. А время-то шло… Мы дали ему всего неделю для подготовки к «экзамену».

«И кто придумал это чумовое условие?» – нервничал папа. А когда, якобы, подошёл срок проверки его способностей, в сердцах швырнул на стол томик стихов Лермонтова.

И тут мы с мамой, не в силах больше выносить неподдельное страдание папы, признались во всем. А он как-то сразу сник, повергнутый нашей злой шуткой. Глаза его покраснели, на щеках появился нервный румянец. Я виновато обняла папу, стала просить прощение, и он тут же «оттаял». Не привыкший к нежностям и поцелуям, он только сказал:

– Ну, ладно, Ляка (так называл меня с того времени, как начав говорить, я пыталась произносить свое имя), давай забудем. Только, пожалуйста, не шутите так больше.

С тех самых пор мы стали с папой ещё большими друзьями: он – заботливее, внимательнее ко мне, я – послушнее. Вообще, послушание детей в нашей семье считалось главным мерилом того, хорош ребёнок или нет. Хотя у этого обстоятельства есть две стороны: положительная и отрицательная. Но между этими сторонами не проходит резкая грань, потому что многое в нашей жизни взаимосвязано и взаимозаменяемо.

Помню, частенько по вечерам собирались семьями папиных братьев. После скромного застолья с домашним вином папиного производства, с вареной картошкой, малосольной хамсой или знаменитой керченской селедкой начиналась семейная концертная программа. Участие в ней принимали все – и взрослые, и дети. Мы пели, читали стихи, рассказывали смешные истории, подражая популярным звездам эстрады того времени. Я выступала со своим традиционным номером – исполнением балетного танца. Папа, если не было под рукой мандолины, брал обыкновенную расческу, прикладывал к ней кусочек папиросной бумаги и, касаясь ее губами, выдувал чарующие звуки. Они складывались в мою любимую мелодию вальса «Над волнами». И, не дай, Бог, если на таком концерте не оказывалось папы! Мой номер срывался, потому что никто не мог спеть именно эту мелодию. Под другую же у меня ничего не получалось. Обиженная и расстроенная до слёз, я убегала с импровизированной сцены. Да, музыкальный слух папы был отменный. Не зная нот, он мог сыграть на своей мандолине, да и на пианино тоже, любую мелодию. И пел он по-своему вдохновенно, отдаваясь пению всей душой. Помню, в самые первые послевоенные годы он часто пел грустные крымчакские песни (мы, дети, к сожалению, не знали языка и стеснялись, если в присутствии наших друзей родители между собой говорили по-крымчакски). Мама, хорошо зная родной язык, переводила содержание этих песен на русский. Они о том, какую трагедию пережил наш народ в годы войны. А папа все пел и пел… И внезапно умолкал, как будто кто-то изнутри вдруг обрывал его голос. И тогда слезы лились ручьем. Возможно, в этот момент он вспоминал погибших родственников и своего, расстрелянного фашистами, брата Анисима. Соседка по дому, где когда-то жили младший брат с мамой, выдала его немцам.

Но помню папу и в другие моменты. Когда он слушал записи песен в исполнении тогдашнего кумира многих Рашида Бейбутова, то становился каким-то мягким, лиричным, полностью отдавался музыке и стихам, воспевавшим любовь и радость жизни. Видимо потому, что и сам он уж очень любил жизнь во всех её проявлениях.

Однажды, уже будучи взрослой, я со своей семьей пришла к родителям в гости. Папа попросил меня написать, естественно, от его имени, письмо Муслиму Магомаеву.

– Ты, Ляка, можешь это сделать красиво, – сказал он. – Напиши ему, что вот, мол, я – простой сапожник, но очень ценю его талант, что песни его ложатся мне на душу и что я, в знак благодарности и любви к нему, приглашаю его в гости. На кубетэ. Посидим, поговорим…

Наивно, правда. Можно было бы убедить папу, что знаменитый певец, конечно же, не только не приедет, но даже и не ответит. Но я не стала огорчать папу и, при всей своей занятости, все-таки нашла время и написала теплое письмо артисту. Папа с удовольствием прочитал его и поставил свою размашистую подпись. Конечно же, ответа не последовало. А папа все ждал и ждал…Какая-то неведомая сила тянула его к творческим людям. Как-то зашел к нему ведущий актер Адыгейского драматического театра, приехавшего в Керчь на гастроли, Юсуф Хут. Зашел, чтобы подбить каблук. Разговорились. Папино обаяние, общительность и умение найти ключик к собеседнику, конечно же, не оставили равнодушным актера.

– А вы приходите вечером на спектакль, – пригласил он. – Сегодня даем комедию «Пока арба не перевернулась…». Вот возьмите контрамарки для вас с супругой. И, надеюсь, до встречи!..

Из театра родители вернулись восхищенные встречей с артистами. Рассказывали, как понравился спектакль, очень точно передавали его восточный колорит и сообщили, что пригласили всю труппу в гости на ужин. Встреча была приятной, стол накрыли во дворе под виноградной беседкой. Папа рассказывал, что посадил черенки в честь моего рождения ещё тридцать лет назад. Спелые гроздья с янтарными продолговатыми ягодами, названными так романтично «дамский пальчик», свисали над нами. В честь особого уважения, как отметил тогда папа, он дал гостям ножницы, чтобы сами срезали эти дары осени. Дружба нашей семьи с актерами продолжалась много лет. Мы с родителями ездили к ним в Майкоп. Встречу нам устроили, как самым почетным гостям. К приезду приурочили национальную адыгейскую свадьбу, принимали нас в нескольких семьях с особым гостеприимством, в общем, всё было в стиле традиций народа, богатого историей и культурой. Из этой поездки папа привез песню «Есть у адыгов обычай такой…». Помню, как собираясь за столом, мы часто потом пели ее. А папа, будучи уже больным, не мог петь в полный голос – перехватывало дыхание. Но он по-прежнему выводил эту мелодию на своей старенькой мандолине так, что вибрации ее струн заглушали наши звонкие голоса. Эти вибрации и сегодня звучат в моем сердце, разливаются теплом и отдаются благодарностью моим родителям и Всевышнему за то, что привели меня в этот прекрасный мир.