Лариса Мангупли

Журналистские заметки с исторического собрания крымчаков Израиля

Фотоиллюстрации Эллы Циглер

«Мы, сыны и дочери древних еврейских семей Крыма, общины Кафы и Карасубазара, живущие на Земле Израиля, к которой вознесены были взоры наших предков, с гордостью и великой радостью пришли к решению основать…».

Из «Декларации о возрождении общины крымчаков Израиля»

На фото: общая фотография участников учредительного собрания

Всякий раз, поставив последнюю точку под рукописью, так или иначе связанной с историей крымчаков или судьбой моего соплеменника, меня посещает чувство, что тема эта, пожалуй, исчерпана. Но жизнь идёт своим чередом и периодически подбрасывает всё новые и новые события, связанные с жизнью нашего малочисленного народа. Так случилось и совсем недавно. Но, пожалуй, слово «случилось» не совсем точно определяет событие, о котором пойдёт речь. Как полноводная река начинается с ручейка, так и любое значимое событие имеет свой источник.

Начну издалека. Неформальное объединение этнолингвистической группы евреев-крымчаков существует в Израиле более трех десятков лет. Истоки его – в начале девяностых годов минувшего века. Люди, пережившие трагедию Холокоста, их дети и внуки, имевшие право на репатриацию в Израиль, осваивались на Святой Земле, обживались в её городах и поселениях, пускали семейные корни. Большинство их прибывало из Крыма, где тысячи их соплеменников были расстреляны нацистами в годы Второй мировой войны. Сближало и объединяло людей общее горе потери родных и близких. И сохраняя традицию памяти о погибших, начало которой было положено в Крыму в первые послевоенные годы, они ежегодно собирались 11 декабря (дата самого массового расстрела крымчаков в 1941 году у противотанкового рва на 10-м километре шоссе Симферополь – Феодосия), чтобы вспомнить и помянуть погибших. Приезжали из разных мест в центр страны, в Нетанию, в дом Ники Чолака, привозили с собой традиционную национальную еду и, подняв бокалы с красным вином, вспоминали родных и близких, молились за них, пели печальные песни на своём родном языке. И пока догорали свечи, память была главным «действующим лицом» на этих встречах – тъкунах.

Крымчаки: современное состояние общины

Михаил Кизилов

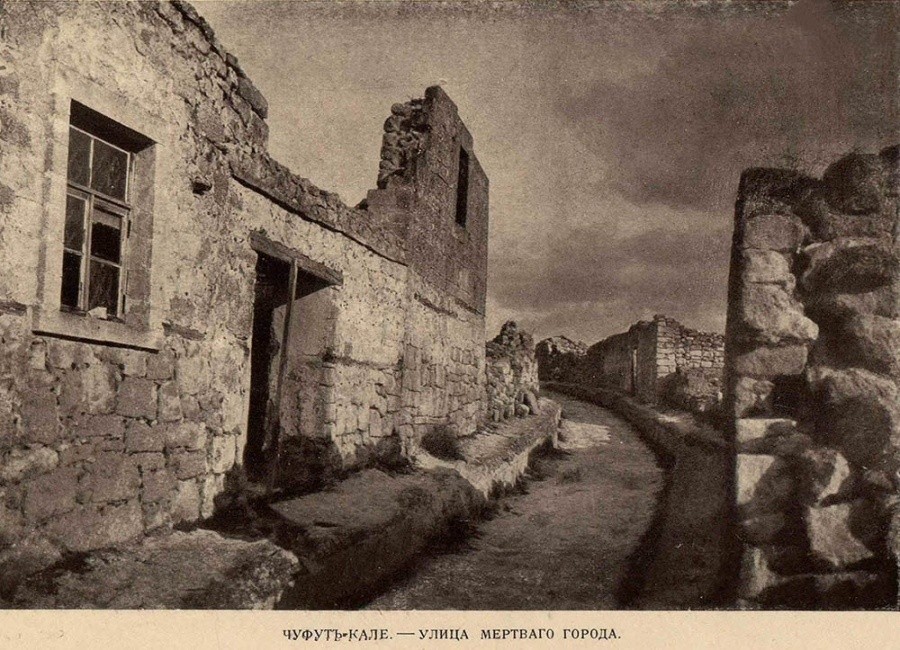

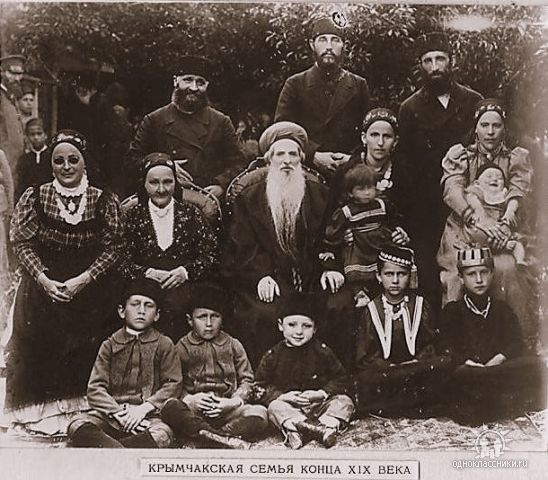

Этнографы называют крымчаками этнос, сформировавшийся из нескольких групп еврейского происхождения, оседавших на крымской земле, начиная с первых столетий нашей эры, а также в средние века и раннее новое время. Термин «крымчаки» возник в 19 в. для обозначения тюркоязычных евреев-рабанитов Крыма, отличных как от караимов, так и от европейских евреев (ашкеназов), появившихся на полуострове после 1783 г. Краткое определение этого понятия принадлежит крымчакскому просветителю И.С. Кая [2] (1887–1956): «Крымчаки – это особая группа евреев, которая издавна живет на Крымском полуострове и в значительной мере приняла татарскую культуру»[3].

Крымчакская община сформировалась в период позднего средневековья и раннего нового времени из представителей еврейских общин Европы, Малой Азии, Кавказа и Ближнего Востока. Среди них были говорившие на идише ашкеназы и греко-, ладино-, тато-, арабоязычные евреи Византии, Испании, Италии, Востока, Кавказа и Руси. О разнородном происхождении рабанитской общины говорят фамилии современных крымчаков. Берман, Гутман, Ашкенази (Ачкинази) пошли от эмигрантов из Европы и России; Абрабен, Пиастро, Ломброзо, Тревгода ― от выходцев из Италии и Испании; Бакши, Стамболи, Измирли, Токатлы, Мизрахи ― из Турции и мусульманского Востока; Лехно, Варшавский ― из Польши; Гота, Вайнберг ― из Германии; Гурджи ― с Кавказа и т. п. Есть фамилии, указывающие на крымское происхождение или на профессию их обладателей: Мангупли ― «из Мангупа», Демерджи ― «кузнец», Таукчи ― «птичник». Примерно 40 процентов крымчакских фамилий содержат древнееврейские (ивритские) корни: Пейсах, Пурим, Рабену, Леви, Бентовим, Рафаилов[4] и др.

Гурджи и Ашкенази, или к вопросу о пребывании крымчаков в городе Чуфут-Кале

Михаил Кизилов

Ученые до сих пор только с некоторой осторожностью могли предполагать, что на территории «пещерных городов» Чуфут-Кале и Мангуп проживали не только караимы, но и крымские тюркоязычные раввинисты-крымчаки. Не вызывает никакого сомнения, что именно караимы составляли большинство населения этих городов в XVII-XVIII вв. Тм не менее, не вызывает также никакого сомнения, что наряду с караимами в Чуфут-Кале и Мангупе в это время также проживали разрозненные семьи крымских иудеев-раввинистов, позднее ставших называться крымчаками. О пребывании крымчаков на Мангупе достаточно однозначно свидетельствует крымчакская фамилия «Мангупли» (т.е. «выходец из Мангупа»). О пребывании иудеев-раввинистов в Чуфут-Кале свидетельствует несколько надгробий на кладбище в Иосафатовой долине. Так, в 1669 г. там был похоронен Йосеф бен Моше Меворах, о котором сам Авраам Фиркович писал, что «он был из крымских раввинистов, учитель Пятикнижия (меламед Тора) в Кале».[1] Интересно, что раввинист Йосеф Меворах, таким образом, преподавал религиозный закон караимам Чуфут-Кале. Кроме того, в общине Чуфут-Кале раввинисты были не только среди преподавателей, но и среди учеников. Так, в списке школьников караимского мидраша (школы) в Чуфут-Кале в 1751–1753 гг. находились также пятеро юношей из общины, как пишет документ, «собратьев наших, раввинистов». Их имена: Давид, Йосеф, Йицхак бен Аарон, Яаков бен Шломо и Давид бен Авраам[2]. Несколько позднее (конец XVIII – начало XIX в.) среди учеников мидраша в Чуфут-Кале упоминается «Шумаилъ Чердоноци». Похоже, что здесь речь также идет об ученике из раввинистской семьи[3].

О дружественных отношениях и о тесных контактах между раввинистами и караимами Чуфут-Кале свидетельствуют также и другие факты. После изгнания караимов с Мангупа значительная часть местной общины была вынуждена переселиться в Чуфут-Кале; для новых членов общины вскоре была возведена т.н. Малая синагога-кенасса, именовавшаяся в караимской литературе также бейт ха-кодеш (священный дом). В 1801 г. Хаимом Ашкенази, жителем Константинополя, был сочинен стих о строительстве этой синагоги (по некоторым сведениям, этот стих был написан или вырезан на стене здания). Автор стиха пишет о Кырк-Йере как о «нашей общине», никаким образом не указывая на то, что он, собственно говоря, судя по его имени, должен быть раввинистом[4]. В начале XIX в. польские раввинисты Симха бен Йегошуа и его сын Йоэль перешли в караимизм и переселились в Чуфут-Кале[5].

Таковы, вкратце, практически все сведения о крымчаках в Чуфут-Кале и Мангупе, которые можно извлечь из доступных на настоящий момент источников эпиграфического, ономастического и археологического характера (несомненно, что дополнительные сведения об этом будут получены после полной каталогизации надгробных памятников в Иосафатовой долине).

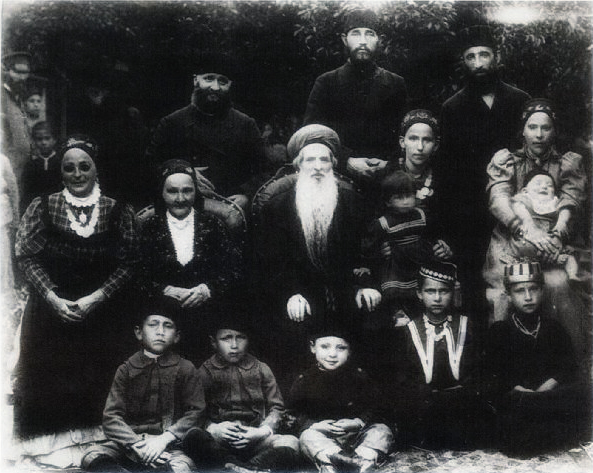

На фото: вид Чуфут-Кале в конце XIX – начале XX века

Общая историческая справка о крымчаках

КРЫМЧАКИ - еврейская этнолингвистическая группа (община). До Второй мировой войны крымчаки в основном населяли Крымский полуостров.

Самоназвание евреев Крыма дороссийского периода иехудилер кырымча или срэл балалары (`сыны Израиля`). В петиции царю Александру I (1818) крымчаки именовали себя бени Исраэл (`сыны Израиля`). Лишь в сравнительно позднее время (середина XIX в. – начало XX в.) они стали пользоваться в качестве самоназвания словом кирымчах от русского «крымчак». Название «крымчаки» («евреи-крымчаки») впервые появляется в официальных русских источниках с 1845 г. По-видимому, этот термин был призван отличать крымских евреев-раббанитов от живших там же караимов, а также ашкеназов.

РАББАНИТЫ, евреи, признающие (в отличие от караимов) авторитет Устного Закона.

Иллюстрация - картина художника Бориса Дуброва "Обсуждение главы из Талмуда".

УСТНЫЙ ЗАКОН (תּוֹרָה שֶׁבְּעַל-פֶּה, Тора ше-бе-‘ал-пе — `устная Тора`), собирательное название устной галахической (см. Галаха) и аггадической (см. Аггада) традиции, которая возникла главным образом после канонизации Пятикнижия и прошла долгий путь развития и формирования, закончившийся созданием устных, а затем и письменных сборников (см. Мишна, Тосефта, Талмуд, Гемара, Мидраш).

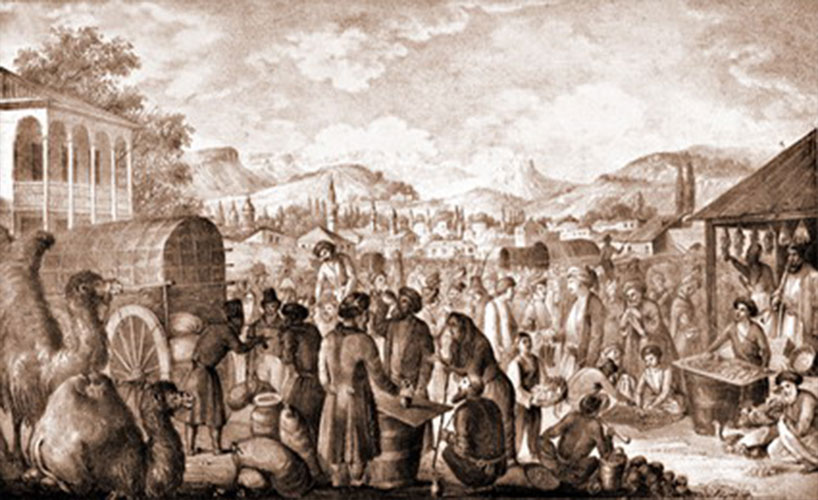

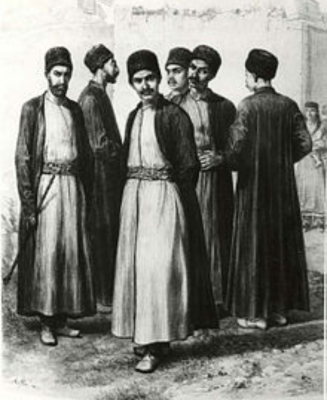

Иллюстрация-Каффинские караимы (из альбома О. Раффе)

КАРАИМЫ (קָרָאִים, караим — `читающие`, בְּנֵי מִקְרָא, бней микра, בַּעֲלֵי מִקְרָא, ба‘алей микра — `люди Писания`), возникшая в начале 8 в. в Багдаде еврейская секта, доктрина которой основана на отрицании раввинистическо-талмудической традиции. Караимы выработали собственную традицию, севел ха-иеруша (`бремя наследия`), представляющую собой корпус доктрин и установлений, которые, хотя и не могут быть обнаружены в Библии, обязательны для членов общины.

Основателем караимского направления в иудаизме считается Анан бен Давид, по имени которого секта первоначально называлась «ананиты». Караимы приняли в свои ряды остатки еврейской секты исавитов (последователей Абу Исы ал-Исфахани) и иудганитов, испытавших влияние ислама, а также немногочисленных последователей различных антираввинистических ересей, в частности, приверженцев саддукеев доталмудической эпохи.

Крымчаки. ХIХ-ХХ вв. Современные исследования (по документам Государственного архива города Севастополя).

Н.М. Терещук

(г. Севастополь)

Ссылки на публикации:

Терещук Н.М. Крымчаки. Х1Х-ХХ вв. Современные исследования. (По документам Государственного архива города Севастополя).// Научные труды по иудаике. Материалы ХУП Международной ежегодной конференции по иудаике. Том 1. Академическая серия. Выпуск 30. Москва. 2010. С.386-393.

Терещук Н.М. Крымчаки. Современные исследования (по документам Государственного архива города Севастополя). // Прошлое Севастополя в архивных документах. Научные статьи сотрудников Государственного архива г. Севастополя. Севастополь. СПД Арефьев М.Э. 2011. С.89-92.

Статья публикуется на нашем сайте с любезного разрешения автора.

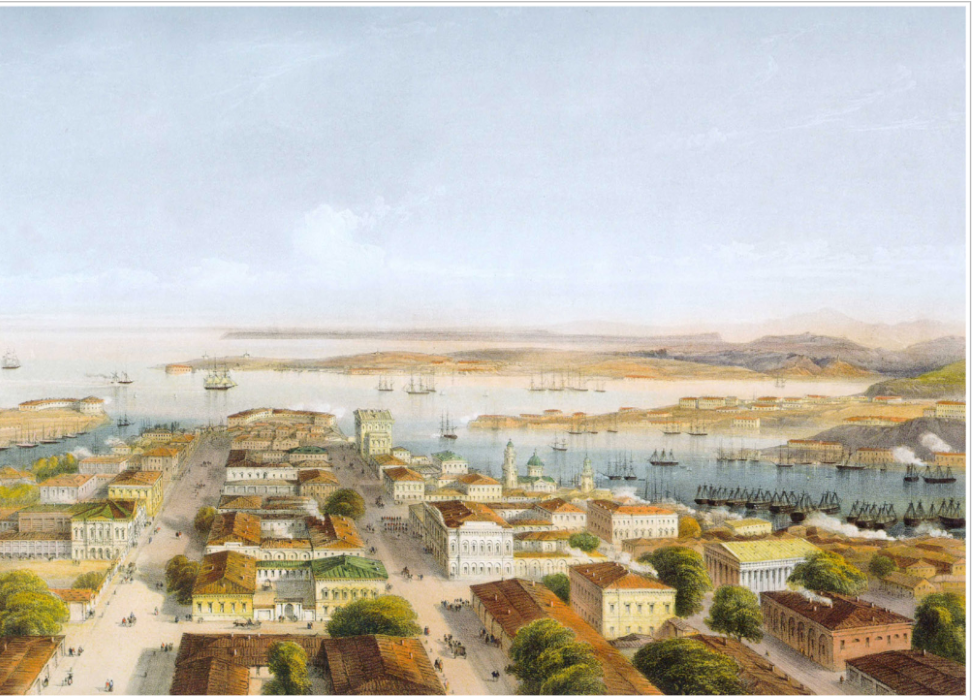

На фото: общий вид Севастополя. Литография из альбома Карло Боссоли 1840-1842 г.г.

Севастополь, на протяжении более чем двухвековой истории, отличала межнациональная гармония. Изучение истории отдельных этнических групп позволит в перспективе осуществить комплексное исследование многонационального города.

Данный материал посвящен одной из коренных народностей Крыма – крымчакам. Еврейская энциклопедия, изданная в 1890 году, опираясь на сведения Новороссийского генерал-губернатора графа М.С.Воронцова, которые он представил министру внутренних дел, так описывает эту этническую группу: «Крымчаки живут преимущественно в Карасубазаре и Симферополе <…> они поступили в подданство России при присоединении Крыма к империи, сохраняют обычаи своих предков, говорят наречием татарского языка и носят обыкновенную одежду крымских татар». [1] Действительно, анализируя выявленные документы, можно сказать, что большинство из севастопольских крымчаков были уроженцами Карасубазара. Основной язык указывался «крымско-татарский» или «турецкий», также писали, что владеют «росейским» языком.