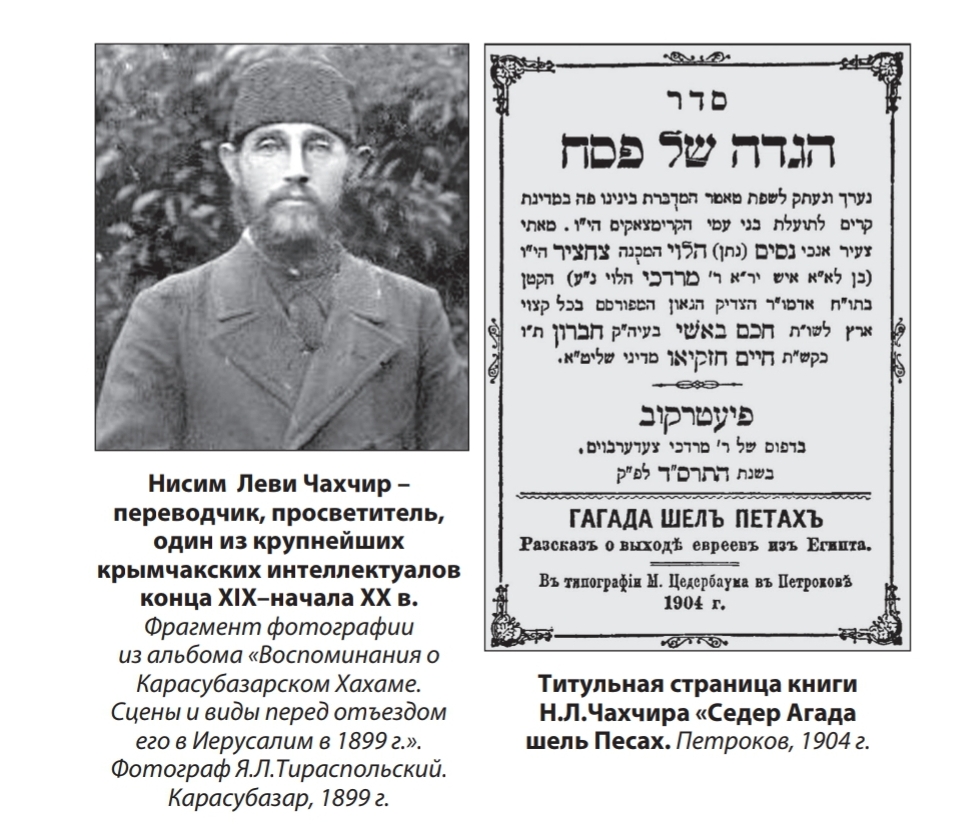

Нисим (Натан) (га-)Леви бен Мордехай (га-)Леви Чахчир (1862 г., Крым–Палестина (?) первая половина ХХ века) – переводчик, просветитель, один из крупнейших крымчакских интеллектуалов. Известен также под акронимом НеЦах («вечность»), состоящим из начальных букв его имени и фамилии. К сожалению, о его жизни нам известно крайне мало.

Родился он, предположительно, в Карасубазаре, не позднее 70-х годов XIX века, а умер в Палестине не ранее второй декады ХХ века. Его женой была Кале Медини – дочь знаменитого раввина и ученого Хаима Хизкиягу Медини. В 1899 году, вслед за главой крымчакской общины Хаимом Хизкиягу Медини, в Эрец Исраэль последовал Нисим Чахчир. По всей видимости, именно под влиянием своего авторитетного тестя вскоре после алии Чахчир начинает заниматься переводческой и редакторской деятельностью.

Яков Иудович Чапичев - воин и поэт

Яков Иудович Чапичев (1909, Париж (или Новороссийск) – 1945, Бреслау (Вроцлав)) – участник Великой Отечественной войны, заместитель командира батальона по политической части – агитатор 243-го стрелкового Волжского полка 181-й стрелковой Сталинградской ордена Ленина Краснознаменной дивизии 6-й армии 1-го Украинского фронта, Герой Советского Союза, майор, поэт.

Фото из Википедии

По версии Э.Фейгина, детство провел во Франции, а юность и молодость в Джанкое и Симферополе. Обладал прекрасной памятью, владел русским, французским, крымскотатарским (крымчакским) языками. В 1934 году дебютировал стихотворением в газете «Красноармеец». В 1939 и 1943 годах вышли два поэтических сборника Я.Чапичева: «Мужество» и «Родному Крыму». В 1939 году стал членом Союза писателей Крымской АССР. С 1931 года в Красной Армии в звании младшего политрука был начальником клуба полка в Крыму, позднее уехал служить на Дальний Восток. Член ВКП(б) с 1938 года, участник боев с Японией на реке Халхин-Гол в 1939 году. Во время Великой Отечественной войны отличался личным мужеством и героизмом. Пал смертью храбрых 9 марта 1945 года во время уличных боев в городе Бреслау (Вроцлав).

Раввин Моше ха-Голе – изгннаник, обретший свой приют в Каффе

Михаил Кизилов

Моше бен Яаков (Моисей сын Иакова; 1440 или 1448 – около 1520 гг.) известен также как Моше ха-Голé («Изгнанник»), Ашкенази («Европеец»), ха-Руси («Русский») или «Моше Киевский II. Рожденный в 1440 или 1448 году в Шадове (современная Шедува в Литве) или в Турове (недалеко от Киева), Моше известен как средневековый еврейский ученый-талмудист, каббалист, комментатор Библии, автор стихов, а также реформатор крымского еврейства и создатель единой прото-крымчакской общины. За образ жизни странствующего маггида (ивр. «проповедник») он, по-видимому, и получил прозвище «Изгнанник» (по другой версии, Моше получил это прозвище как один из киевских изгнанников 1495 года). Изучал астрономию в Стамбуле у караимского ученого Элияу Башьячи и у еврея-раввиниста Авраама а-Царфати, на дочери которого он женился.

Вскоре после этого он поселяется в Киеве, где пишет полемические заметки на полях трактата Ган Эден (ивр. «Эдемский сад»), сочиненного византийским философом Аароном из Никомедии. Во время нападения на Киев в 1482 году крымские татары угоняют в плен детей Моше и многих других жителей Киева. Между 1482 и 1495 годами Моше пишет сочинение о грамматике иврита Сэфер а-дикдук («Книга грамматики») и календарный трактат Йесод а-иббур («Основа календарного интерполирования»). В Крым Моше попадает в качестве раба, захваченного в результате татарского набега на город Лида (совр. Белоруссия) в 1506 году. Татары привозят его на невольничий рынок в Солхате, где он встречает своих детей, все еще продолжавших томиться в татарской неволе. Из плена он и его дети были выкуплены совместными усилиями раббанитской и караимской общин. Оставшись в Крыму, Моше жил в Солхате и Каффе, посвятив остаток жизни объединению разрозненных раббанитских общин крымского полуострова.

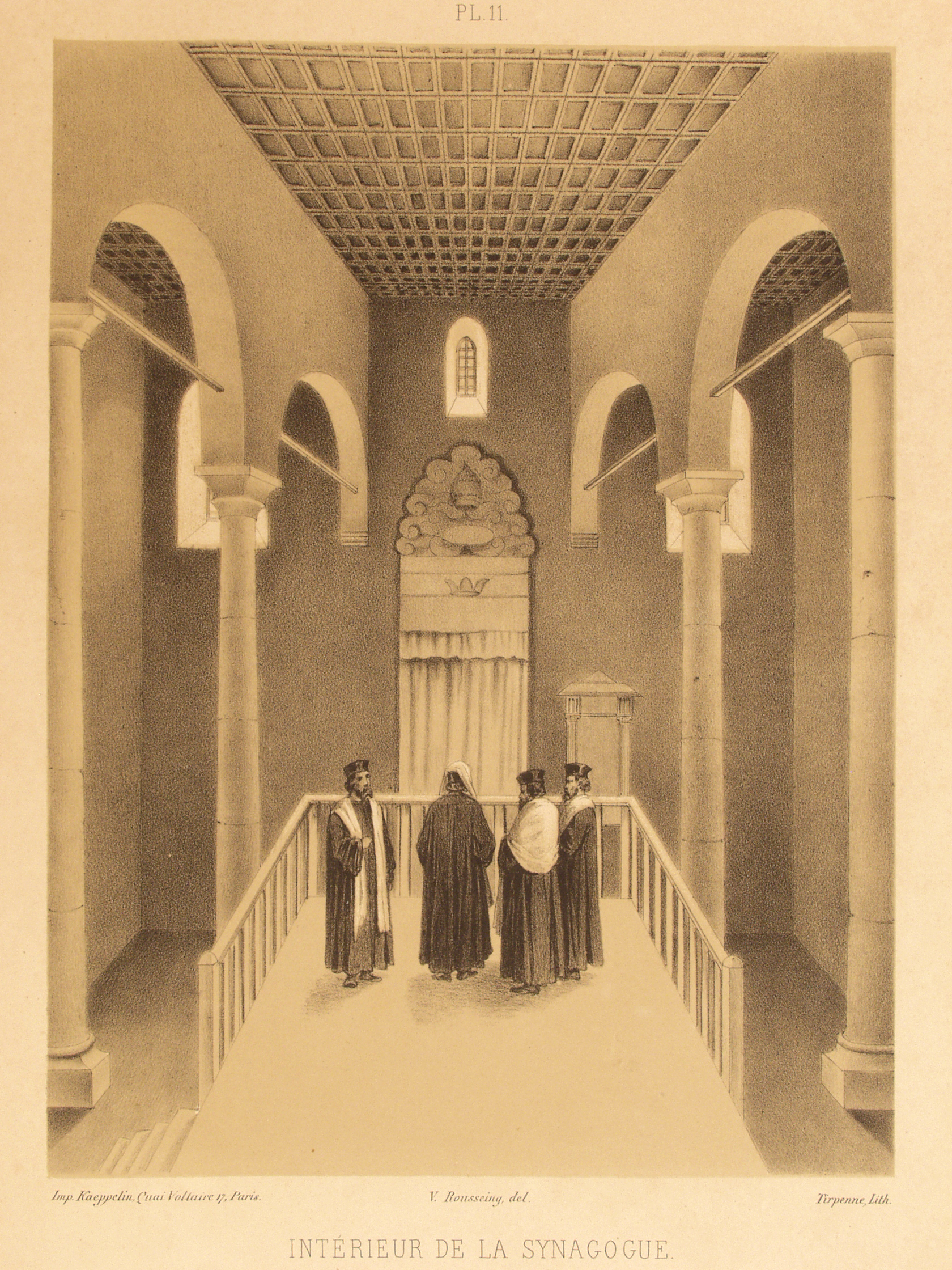

Иллюстрация «Интерьер синагоги» предоставлена М. Кизиловым

Давид Лехно - историк, хронограф, поэт, лидер общины

Давид бен Элиэзер Лехнó (умер в 1735 г.) – историк, хронограф, поэт, переписчик рукописей, интеллектуальный и религиозный лидер карасубазарской общины крымчаков конца XVII – первой половины XVIII вв. Из заметок А.С. Фирковича явствует, что Лехно приехал с двумя детьми из Польши, очевидно, в конце XVII века. С конца XVII века Лехно жил в Карасубазаре, по-видимому, выполняя функции религиозного главы местной общины, а также являясь переписчиком и составителем многочисленных писем, написанных от имени общины. Лехно вращался среди татарских сановников и караимов, хорошо знал состояние экономических и политических дел Крымского ханства. Возможно, что у него был доступ и к сочинениям татарских хронистов того времени или достоверным устным источникам, из которых он черпал информацию для своих исторических сочинений. Он был чрезвычайно начитан в еврейской литературе того времени. Известен нам прежде всего как составитель окончательной редакции молитвенника Махзор минхаг Кафа (Хаззания). Лехно подробно описывает раскол среди местных евреев на три землячества (ашкеназы, романиоты и сефарды). Представители каждой из этих групп молились согласно своему религиозному ритуалу и даже всерьез подумывали о строительстве отдельных синагог.

Иллюстрация: Каффинская синагога 1309 г. Из альбома Эжена де Вильнёва

Семья Анджело: взлет и падение

Иван Коваленко

Симферопольские Анджело происходили из карасубазарских крымчаков-мещан. Михаил Давидович Анджело в 1886 году окончил реальное училище и поступил на службу писцом у одного из страховых агентов, а вскоре и сам стал страховщиком. В 1896 году принял православие, чтобы жениться на богатой армянке Цыгоевой. А после того, как супруга оплатила его долги, Михаил развелся. Получив капитал жены, Михаил стал зарабатывать перекупкой земли, организовал сеть страховых агентов и открыл ломбард. В 1907 году он повторно женился на невесте с богатым приданным – грузинской княжне Цулукидзе. И его состояние значительно увеличилось. На фото: семья Михаила Анджело, г. Симфероополь, нач. XX века

На фото: семья Михаила Анджело, г. Симфероополь, нач. XX века

В 1906 году Михаил Анджело основывает организацию с громким названием «Симферопольское городское кредитное общество» (располагалась по адресу Театральный переулок, дом 3), которое под фиктивные документы получило значительные ссуды от московских и петербургских банков. Также этой организации принадлежал небольшой домик по адресу Греческая, 2. Михаилом Анджело также была основана финансовая кредитная организация под названием «Симферопольская сельскохозяйственная трудовая артель», располагавшаяся в доме Бреннера на ул. Салгирной.

Михаил пригласил в дело родных братьев (Льва и Абрама) и продолжил заниматься операциями с землей и недвижимостью. В то время финансы Анджело были задействованы почти в сотне новостроек города. На его постройках единовременно трудилось около 800 рабочих. Он стал не только директором банка, а одним из самых крупных капиталистов Таврической губернии, «генеральным застройщиком» тогдашнего Симферополя. По неполным данным Анджело принадлежали дома по адресам ул. Пушкинская, 36; ул. Екатерининская, 34, 36, 37; ул. Дворянская, 36; ул. Долгоруковская, 33 и 41; ул. Александро-Невская, 34; ул. Луговая, 8; ул. Спасская, 8; ул. Архитекторная, 1; ул. Кантарная, 17 и другие. В 1900 году на Феодосийской улице был возведен «дом Анджело» - самое высоко (четырехэтажное) здание в городе. В Симферополе его стали называть дом-колодец (разрушен во время войны).

Но не все было гладко в строительной империи Анджело.