Борис Берлин

Источник: впервые статья была опубликована в альманахе «Kърымчахлар (крымчаки)». Симферополь, 2011 (№6. С.7-21), позднее в издании «Крымский архив», 2015, № 4 (19). Крым в историческом измерении.

Интернет-ресурс: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-krymskoy-tragedii-k-voprosu-o-holokoste-v-krymu/viewer

Статья публикуется с любезного разрешения крымского краеведа Б.Г. Берлина.

Статья предлагает альтернативное видение причин Холокоста в Крыму в 1941–1944 гг., его статистики, а также обстоятельств, которые вынудили евреев и крымчаков остаться на полуострове в годы Великой Отечественной войны, и географии их истребления.

Ключевые слова: Крым, II мировая война, Великая Отечественная война, евреи, крымчаки, эвакуация, массовые казни, массовые захоронения, антисемитизм.

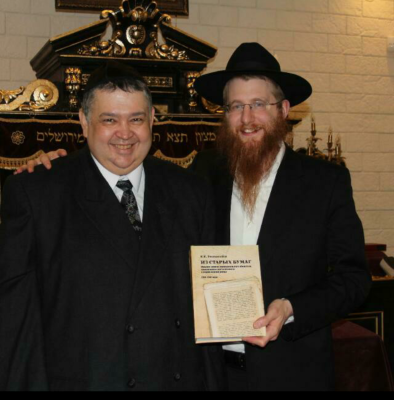

На фото: Борис Берлин и главный раввин Симферополя Йехезкель Лазар.

В руках у рава Йехезкеля Лазара уникальное издание дневниковых записей Е.Е. Гопштейна-«Из старых бумаг. Обрывки записок симферопольского обывателя, современника советской власти и второй мировой войны». Москва. Издательство «ДПК Пресс», 2019. Под общей редакцией Бориса Берлина /Составитель Борис Берлин. Технический редактор Наталья Зенгина.

Издание воспоминаний Е.Е. Гопштейна, чудом уцелевшего в оккупированном Крыму, неразрывно связано с публикуемым на нашем сайте материалом Б.Г. Берлина «История крымской трагедии. К вопросу о Холокосте в Крыму» и «Историческая справка: противотанковый ров, Крымская АССР, 10 километр шоссе Симферополь - Феодосия, место массовых казней и захоронения мирных жителей и военнопленных 1941-1943 годы».

История спасения семей феодосийских крымчаков в 1941 году

Во время Великой Отечественной войны, в окуппированном гитлеровцами Крыму, случаи спасения крымчаков от неминуемой гибели были единичны. Приведенная нами история спасения нескольких семей феодосийских крымчаков похожа на чудо. Тем не менее, история эта реальна и стала известна нам благодаря Жанне Шалом, чей прадедушка Ломброзо Арон Иосифович был в списке уцелевших от расстрела феодосийцев. Историю записала журналист Лариса Мангупли на одном из тъкунов (поминальной тризны) общины крымчаков в израильском городе Нетания. Мы публикуем отрывок из очерка Л.Мангупли "На волне воспоминаний".

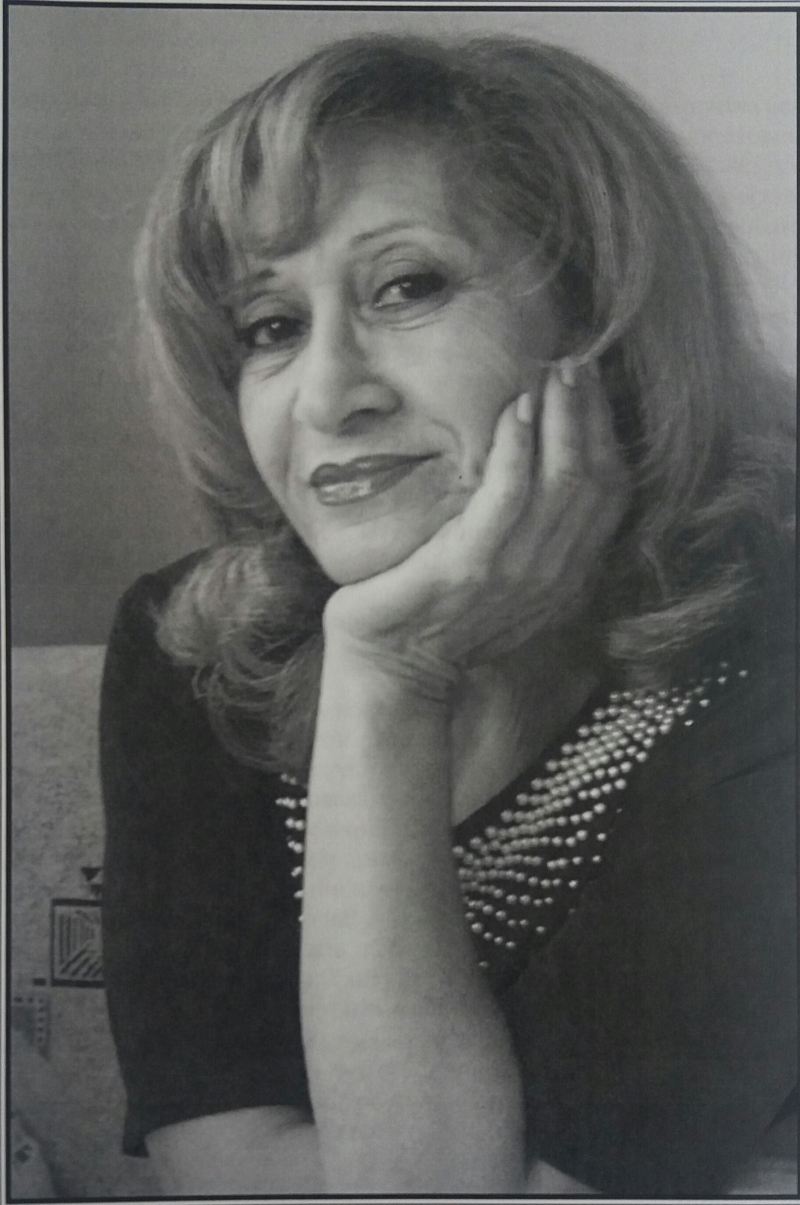

Лариса Мангупли

Отрывок из очерка "На волне воспоминаний".

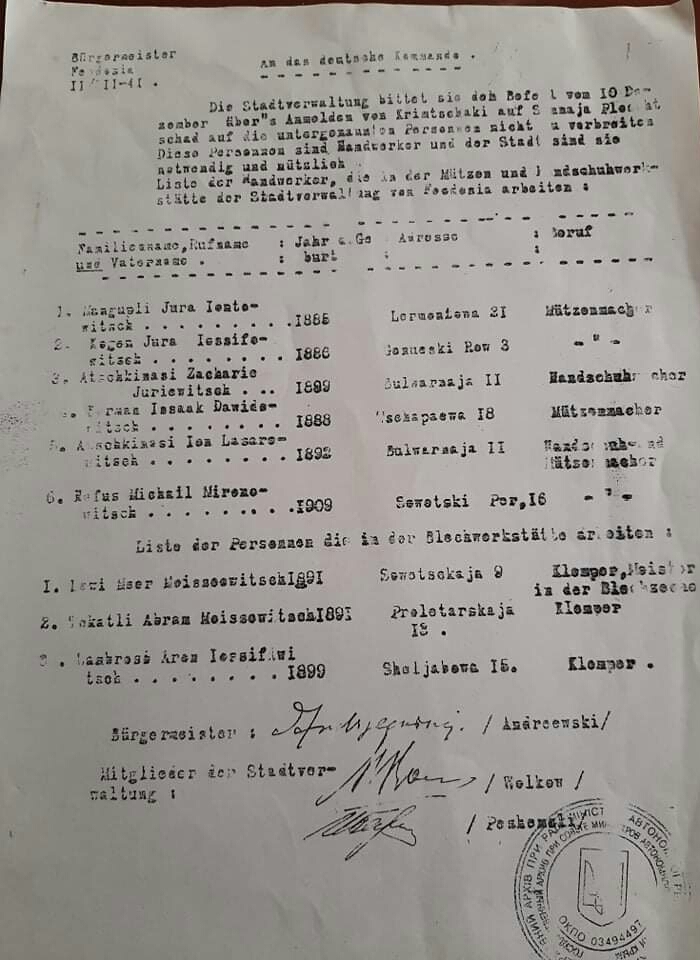

...Ну, вот и прозвучало последнее «А-а-мен…». . Пригублено красное вино в память о погибших. Среди них могли бы оказаться и люди, чьи имена и фамилии были занесены в списки, которыми поделилась со мной Жанна Шалом из Бат-Яма. Как-то перебирая документы, доставшиеся ей в наследство от её бабушки Симы Цирюльниковой (Ломброзо), она нашла несколько листков, скопированных с оригинала, что хранится в Украинском Государственном Архиве, и заверенных печатями. Один из этих листов напечатан на немецком языке. А два других, рукописные, – на русском. Лист под номером 76, датированный 11 декабря 1941 года, бургомистр Феодосии Анджиевский адресует Германскому командованию. Я намеренно привожу полностью копию этого документа, хотя можно было бы ограничиться и просто перечислением фамилий.

Копия архивного документа на немецком языке для публикации предоставлена Жанной Шолом.

Но мне он представился ценным, дошедшим до нас через толщу лет.

К своим истокам

Хайфа, Израиль, 2015 г.

Транзитный автобус «Судак – Керчь» остановился на станции «Феодосия», и в нём для Софьи нашлось единственное свободное место.

– Садитесь, пожалуйста, – предложила ей симпатичная широколицая дама, улыбающаяся узкими щёлочками глаз, и убрала с сидения свою сумку, – вместе веселее будет в пути.

У женщин всегда найдутся темы для общения. Гульнара оказалась весьма разговорчивой. Слово за слово – и тема коснулась детей.

– Когда-то, ещё до депортации, у нас был свой домик в Судаке. Вернулись через тридцать лет, а он, конечно, занят. Так мы с мужем и детьми выстроили себе новый дом. Теперь живём и радуемся, что снова на родной крымской земле. И, знаете, – она доверительно коснулась мягкой ладонью руки попутчицы, – мы всегда верили, что рано или поздно будем жить в своём Крыму. Потому все долгие годы, проведённые в Средней Азии, готовились к этому. И главным в нашей подготовке было, как вы думаете, что? Дать детям высшее образование. Старший защитил диплом инженера в Ташкенте, а двое младших окончили сельхозинститут уже в Симферополе. Вот и доченька, выпускница школы, тоже готовится в университет. Время теперь такое – Крыму нужны образованные люди…

Гульнара говорила с лёгким акцентом, разбавляя речь такими знакомыми Софье крымско-татарскими словами… И оттого Софья вдруг теряла смысловую нить её рассказа, погружалась в воспоминания. Перед глазами вставали образы отца и матери, которые часто между собой говорили на родном крымчакском, так похожем на крымско-татарский языке. И воспоминания увели её в послевоенное детство. Вот она вместе с родителями, бабушкой и двумя младшими сестрёнками вернулась из эвакуации в родную, уже освобождённую Керчь. Из родственников – только семья отца, и то неполная. Крымчаков в городе, считай, не осталось – фашисты уничтожили. Крымские татары депортированы, и бабушке не с кем даже поговорить, ведь русского языка она почти не знает…

Другая картинка – шестидесятые годы. Отца разыскал его довоенный друг Рефат Измайлов, прислал письмо из Ташкента – в гости собирается. Папа рад этому, отправил другу приглашение. И вот уже Рефат Измайлович в их доме. Мама варит плов, жарит чебуреки, печёт кубетэ – их общие национальные блюда. Живая беседа, считай, на родном языке для каждого. А потом папа наигрывает на своей старенькой мандолине хайтарму, мама и Рефат Измайлович танцуют. Собрались соседи – любуются грациозным и плавным танцем. Веселье заканчивается, и гость рассказывает о том, как жил все эти послевоенные годы. Софья до сих пор помнит, как Рефат смахивал слезу со скуластого лица и говорил папе: «Знаешь, Исаак, всё хорошо у нас, ни в чём не нуждаемся. Мне, председателю колхоза-миллионера, как говорится, почёт и уважение. Живи и радуйся! Так нет же, снится Крым по ночам, мы так скучаем по запахам родной земли».

Ташкентский гость уехал. Теперь Софья и не знает, как сложилась судьба его семьи. Помнит, правда, что тёплая переписка двух друзей продолжалась много лет. Давно это было…Ушло, как всё на свете уходит в прошлое. Лишь воспоминания остаются. И будто издалека вдруг проступил сладковатый, душистый запах урюка – настоящего, азиатского. Софья почти воочию увидела открытый фанерный почтовый ящичек, полный золотистых, словно янтарь, сушёных абрикосов. Кому-то из детей семейства они нужны были для лечения, и Рефат Измайлович прислал их по просьбе папы.

…Гульнара всё говорит и говорит, и Софья время от времени заставляет себя вернуться к общению.

– Вот, попробуйте, Софочка, в нашем саду растут, – она извлекает из корзинки краснобокое яблоко и протягивает его попутчице.

– Спасибо, дорогая, – Софья долго не отрывает взгляд от ароматного плода, – я вспомнила время, когда вашему народу разрешили вернуться в Крым и люди стали обживаться, заводить хозяйство. Так наша мама старалась покупать продукты у крымских татар. И дело было даже не в том, качественнее ли эти овощи, фрукты или молоко, чем у других продавцов рынка. Просто ей хотелось поговорить, пообщаться на родном языке. И это приносило радость и ей, и тем, у кого она покупала.

– Да, – Гульнара расправила вышитое полотенце, покрывающее корзинку с фруктами, и Софья заметила, как нервно задрожали её руки, – до войны в Крыму было много татар, крымчаков, караимов, греков, цыган. И все мы жили мирно, понимали друг друга и помогали, чем только могли… Проклятая война! Она внесла раздор между народами. Согласитесь, в сложных, нечеловеческих условиях люди способны как на подвиги, так и на преступления. Но это ведь не значит, что за чьё-то предательство надо наказывать целые народы. Как много нас проживало на этой земле! Как вековые деревья, корнями вросли в неё…

Софья слушала попутчицу и мысленно снова возвращалась в родительский дом, вспоминала слёзы мамы, оплакивающей своих родных, расстрелянных вместе с евреями в оккупированном фашистами Крыму. В народе сложились печальные крымчакские песни об этой трагедии. И хотя Софья не знала перевода (с детьми в семье говорили только по-русски), сердце её сжималось от обиды и жалости. Этими песнями папа оплакивал своего расстрелянного брата Анисима – соседка по дому сообщила в гестапо, что на чердаке прячут иудейского подростка.

А вот ещё одна картинка. Это уже не Керчь – город её детства и юности, а Феодосия, где она вышла замуж и где сложилась уже её семья. И те же шестидесятые годы, когда к её соседке Шамахапай приехали гости из Самарканда. Это были две сестры – крымские татарки. Одна из них, Сабира, во время оккупации Крыма немцами помогла спастись от расстрела и самой Шамах, и её десятилетней дочери Лее. Софья вспомнила, как соседка принимала своих дорогих гостей. Это был настоящий праздник всей улицы. Праздник с музыкой, танцами, национальными песнями, вкусным угощением. В дом заходили даже посторонние люди, чтобы посмотреть на женщину, которая рискуя жизнью, спасала мать с ребёнком.

На фото: верхний ряд, слева направо: Лазарь Пиастро, Шамах Пиастро и Нисим Леви (со скрипкой), Семен Бакши; в нижнем ряду, слева направо: сестра Сабиры (имя неизвестно), Елена Гурджи, Яков Гурджи, Сабира, Лея Бакши. Вечеринка по случаю приезда Сабиры и ее сестры. Феодосия, пер. Мопровский, 1960-е годы.

Фото из личного архива Анны Викулин (Бакши), внучки Шамах.

Керосиновый вкус детства

Лариса Мангупли

Подробнее об авторе: Мангупли Лариса - Крымчаки (krymchaks.info)

Керосиновый вкус детства *

Повесть

Где же ты, земля обетованная?

Как ни пытается Малка уснуть, ничего не получается. Уже в который раз она, что есть силы, зажмуривает глаза, но они незаметно, как-то сами собой распахиваются, и воображаемые картинки, словно облачко, уплывают.

Вечером, укладывая рядом с ней маленьких Шебетея и Клару, мама сказала, что дети должны хорошо выспаться, потому что уезжать будут на рассвете, и вставать придётся ни свет, ни заря.

«… Скорее бы утро. И как всё будет?» – Малку одолевают недетские мысли. Переезжать она будет впервые и не представляет себе, что где-то ещё можно иметь свой дом, друзей… Папа обещал, что там, в далёкой Палестине, она пойдёт в школу, будет учиться и много-много всего узнает. И вообще, что бедствовать, как здесь, наверное, не придётся, и у неё, у Малки, будет своя, отдельная кровать.

Малке уже шесть лет. Она старшая и вся ответственность за брата и двухлетнюю сестрёнку на ней. Девочка заботливо подтягивает край войлока, заменяющего матрац, получше укрывает стареньким одеялом малышку, обнимает, прижимая её к себе, закрывает глаза. Мечтает, чтобы приснилось ну хоть что-нибудь из того, о чём рассказывал папа в последнее время. О крае, где никогда не бывает снега и всегда тепло, где растут пальмы и золотятся горы. А ещё он называл этот край Землёй обетованной и Землёй её, Малкиных, предков. Она не всё, конечно, понимает. Её бабушка и дедушка, все родственники живут здесь, в Крыму. Многие – в их же городе Карасубазаре. Но это неважно, папа знает о чём говорит. Для неё, для Малки, он – авторитет. Она видит, как все вокруг уважают её папу. Пусть он и небольшой важности человек – служит у хозяина-винодела, но жизнь наделила его сильным характером и ясным умом, верой в то, что рано или поздно всё будет хорошо. Вот и идут за советом, за добрым словом к Аврааму.

Когда в доме люди, им, детям, как считают папа с мамой, делать там нечего. Вчера, когда пришли взрослые, и мама стала варить для гостей кофе, папа сказал:

– Иди, дочка, погуляй.

Ей вовсе никуда не хотелось. Она попыталась помочь маме, не понимая, откуда взялись чашечки, кофеварка, ведь родители, собираясь в дорогу, всё-всё раздали людям. Ещё вчера заходила соседка: «Не оставишь ли мне, Бас-Шева, свой чайник на память?»

Что касается её, Малки, то ей ничегошеньки не жаль, если там, в Палестине, у них будет всё. Вот и этот домик, в котором они спят последнюю ночь, уже продан. Родители не сообщают детям подробности, но старшая дочь знает, что на эти деньги куплены золотые кольца, серёжки, браслеты. Все эти драгоценности уместились в маленьком мешочке, которым отец очень дорожит. Кто знает, что готовит дальний путь?..

Вся улица в курсе их завтрашнего отъезда Мальчишки и девчонки явно завидуют ей, Малке. Ещё бы! Столько нового увидит! Что до взрослых, то они совсем другие люди. Сама ведь слышала, как один папин знакомый отговаривал его. Куда, мол, Авраам, собрался? Время нынче смутное. Царская Россия пала, неизвестно, что будет завтра и чего ждать от новой власти. В стране анархия разгулялась…

Свидетельские показания Шены Абрамовны Конфино (Пейсах)

К 80-ти летию трагических событий Крымского Холокоста, в память о наших родных и близких убитых гитлеровцами в 1941-1942 г.г., мы публикуем полный список жертв геноцида из письма Шены Абрамовны Конфино, 1917 г.р. , жительницы Феодосии, чудом выжившей во время войны. Список был переслан нами в "Яд Вашем" (подробнее: Крымчаки: история одной старой фотографии - Крымчаки )(krymchaks.info).